2025年,我们迎来抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。近日,国务院公布第四批国家级抗战纪念设施、遗址名录,“图云关中国红十字会救护总队纪念园” 成功入选。去年,北京协和医学院与贵州医科大学在这里共建爱国主义教育实践基地,这片镌刻着医者仁心与家国大义的土地,再次将我们的记忆拉回那个烽火连天的年代——贵州医科大学(时为国立贵阳医学院)与中国红十字会救护总队携手并肩,以黔地为盾、以医术为矛,共同谱写了一曲“救死扶伤、护国卫民”的英雄壮歌。

2024年7月,北京协和医学院与贵州医科大学在图云关中国红十字会救护总队纪念园共建爱国主义教育实践基地

烽烟西迁:黔中崛起的两座医学丰碑

1937年,热带病学,北京协和医学院李宗恩襄教授正于汉口筹建武昌医学院,彼时,中国红十字会救护总队(前身为中国红十字会总会临时救护委员会)为躲避战火,辗转迁徙,其同期在苏格兰留学、协和同仁、中国生理学奠基人林可胜教授临危受命担任救护总队总干事。两位医学巨擘在战火中重逢,互诉衷肠,深知这场战争即将造成的巨大伤亡,尽快训练一批医护卫生人员,已经是战时医学教育的当务之急。

也许是命运的安排,两位故友在贵州这片土地再次并肩作战,1938年,李宗恩奉命成立国立贵阳医学院,收容沦陷区医学生,成为战时全国九所国立医学院校之一;1939年,林可胜率救护总队迁驻贵阳图云关,使之成为辐射全国的战地救护中枢。黔中腹地,两座医学堡垒并肩而立。

李宗恩以“医学救国”为己任,救济沦陷区医学生,保留医学教育火种,培养抗战急需医、护、助产人才414人;就地取材、自行设计和自制器材开展教学,组织教师利用科研抗敌,发表了《抗战中的军事医学问题》《弹伤性网膜脉络炎及战时所习见之眼底外伤》《抗战中心理学之应用》等论文,破解战地医疗难题;开办附属医院,推行公医制度,救治伤员等。

作为华侨,林可胜毅然投身救国事业,创建救护总站,推行"流动救护队"模式,填补了军医救护的不足;组建战时人员训练总所,首创中国军医培训体系。带头在国际进步团体、个人以及爱国华侨中开展募捐,大量的捐款和医药物品被送往战场一线。

血脉交融:战火中的教学相长

抗战军兴,各学校、各机构内迁贵阳,给贵医带来了一次特殊的历史机遇,救护总队等精英深度参与学校医学教学,如总队部检验医学指导员、微生物学家陈文贵主持病理科细菌学工作;外科指导员、战时卫生人员训练所外科学科主任张先林执教外科学;外科指导员、战时卫生人员训练所外科学科主任荣独山受聘外科特约教授,执教X光等…… .

枪林弹雨中,学校师生们以血肉之躯筑起生命防线,生物学家林绍文,护理先驱廖月琴(钟南山院士母亲)、管葆真(贵医医事职业科主任),徐曾渊(贵医会计主任)等老师纷纷加入军医培训、救护行列,首届毕业生中韩业传、赵敦、刘廷杰等6人毅然奔赴战场一线。相聚贵阳,大家守望相助、相互合作,共同促进了贵州高等医学教育和医疗卫生事业的发展,为抗战的胜利奠定了坚实的基础。

青史留痕:信函中的“医者家国心”

战火纷飞中,文字成为传递信念的火种。李宗恩与林可胜的往来信函,记录的不仅是工作协调,更是两位医学大家“以医报国”的赤子之心。正是这种精神,激励着贵医与救护总队的同仁们克服缺医少药、物资匮乏的困难,为抗战胜利筑起“生命长城”。

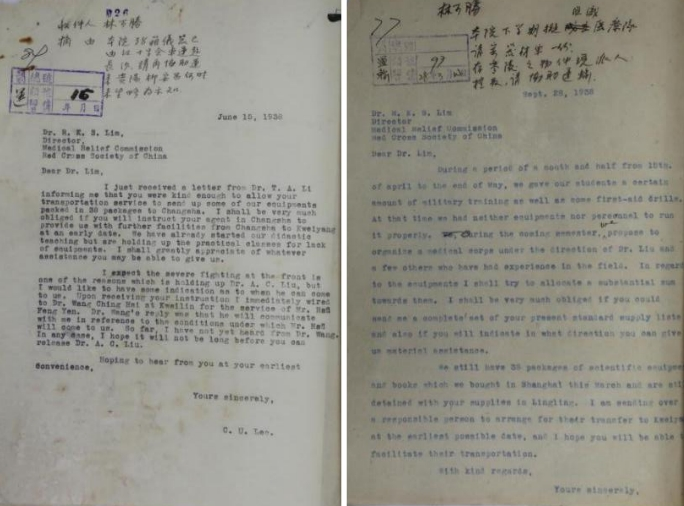

李宗恩与林可胜的英文信函

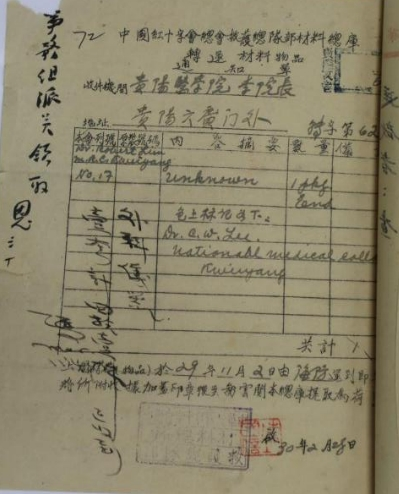

中国红十字会救护总队材料总库为国立贵阳医学院转运外科仪器通知单

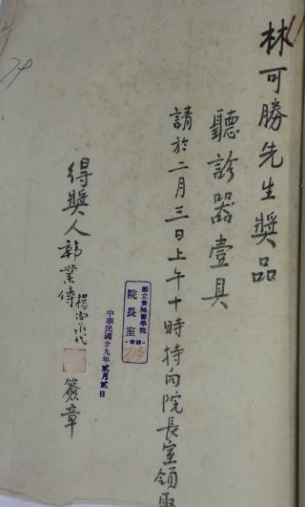

首届毕业生韩业传荣获林可胜先生赠送奖品

80年岁月流转,硝烟早已散尽,但“救死扶伤、大爱无疆”的精神,始终是贵州医科大学的血脉基因。作为新时代的贵医人,站在先辈用热血浇灌的土地上,我们更应以精湛医术守护人民健康,以家国情怀担当时代使命。

铭记历史,缅怀先烈,珍爱和平,开创未来!

图云关的故事,永远不会结束;贵医人的担当,也永远在路上!

https://movement.gzstv.com/news/detail/HlxXBL/

公网安备 52010302000012号

公网安备 52010302000012号